お知らせ

明圓寺の納骨堂・樹木葬「游心庵」

2019年-2025年

お墓とは『故人を偲ぶよすがとす』と言われております。私は、墓前で手を合わせる時は、亡き人を振り返り偲ぶだけではなく、それをご縁として、今、生かされている自分自身を映し出す場、そして、今、置かれている自分の立ち位置を確認する場として、自分を見つめ直す大切な時間を頂くことでありたいと考えます。

時系列的には、過去、現在、未来へと繋がって時間が流れて行きますが、仏教的思想では、現在をどう生きるかによって過去も未来も変わってくる、と考えます。つまり、今の生き方次第で過去からの生き様もわかるし、未来も見えてくるのです。

現代を生きる私達は、時には苦しみ、時には悲しみ、未来の自分に戸惑う事に遭遇します。

そんな時、この場に立つことでご安置された阿弥陀さまと亡き人の暖かい慈悲の御手に抱かれて、ほっとしていただきたい、そして、心を游ばせて欲しい、そんな思いから游心庵と名付けました。是非一度足をお運びください。合掌

明圓寺 住職 土肥千浩

納骨堂

今、生かされている自分自身の命の意味を見つめ直す大切な場として、個人、ご夫婦、現代の様々なライフスタイルの方、継承者のいない方が安心して眠る場として、皆様のご要望にお応えし、それぞれのご縁を永代に渡りお引き受け致します。

明圓寺は浄土真宗のお寺ですが、宗教・宗派・国籍を問わず、門戸を拡げて、より多くの方々にご利用していただきたいと思っております。ペット用の区画もご用意させていただきました。

2019年撮影

樹木葬

親鸞聖人のご遺言のに、「躯(むくろ)は鳥辺野のほとりに捨てよ」という言葉があり、自然に還るという(真宗的)思想から、明圓寺においてもこれに習い、自然葬(樹木葬)の区画も設けさせていただきました。樹木葬エリアは各種ハーブが植えられた日当 たりの良い場所にあります。

2019年撮影

設計主旨

『心たゆたう場所』

青々と繁る竹林、天を仰ぐ杉の木立、かすかな形跡を残して続く小径。足下には無数の草花が生い茂る。林を抜ければ、緩やかな丘陵に柿園が広がり、その先には水田が水を湛える。石岡の郷の奥に位置する明圓寺は、多様な動植物を育むゆたかな里山に囲まれています。納骨堂建立に際して、住職は「亡くなった故人を振り返るだけではなく、それをきっかけに、いま生きている私たちの未来に思いを馳せる場所であってほしい」とおっしゃいました。様々な考え方、暮らし方をしている人々が、分け隔てられることなく心やすらぐ場所にしたい、とも。

私はこの場所を、日常の延長線上にありながらも、清廉な空気感を持ち、異世界との境界線であるような、意識がほんの少しだけ浮揚されるような場所にしたいと考えました。明圓寺本堂の背後に控える山林を歩いていると、木漏れ日が揺らぎ、心地よい風が吹き抜け、樹々の葉が風にそよぐ音が聞こえてきます。鳥や虫の鳴き声が聞こえ、遠くからは馬滝の水音すら聞こえてきます。これらはすべて石岡の郷が奏でる豊かな音の環境です。川の流れが一様に見えて常に形を変えていくように、いまここに生まれそして消えていく音と共にある場所にしたいと考えました。

その結果、明圓寺の山林の一角に、石岡の里山に傾けた耳のような、菩提樹を包み込む掌(たなごころ)のような場所ができました。広場の中に入ると、少しだけ外の世界と音の様子が変わります。ここではさまざまなイベントを行うことを想定しています。自然の光が差し込む明るいお堂の中では、読経の声が巡ります。大地が揺れ動いても動じることのない山々、大水で流されても再び何もなかったかのように芽吹く樹々草花。この場所が、そんな自然に寄り添い、人々と共に、長い時間かけて石岡の里山の一部となっていくことを心より望んでいます。

2015年 秋暑

建築家 松野勉

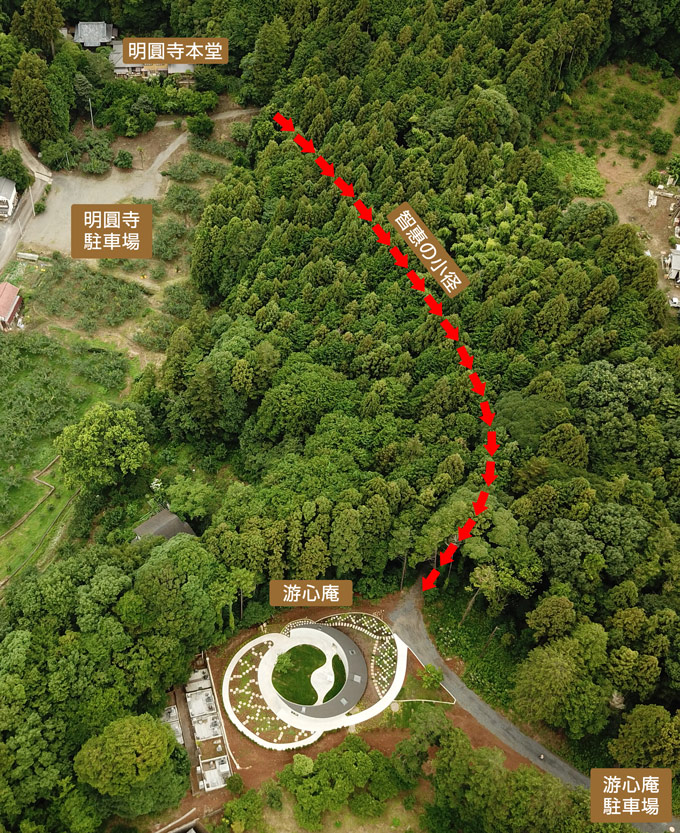

游心庵エリアマップ