お知らせ

開かれたお寺を目指して

大澤山 常陽院 明圓寺 は、親鸞聖人 から明法 という名を授かった弟子・弁円 が、仁治元年(1240年)真家村(現在の茨城県石岡市真家)に隠居の為に建立した浄土真宗のお寺です。明法の「明」とかつての名、弁円の「圓」の字をとって明圓寺と号されました。

四季折々の草花、馬滝の美しい流れる音、素晴らしい里山風景の中に佇む、歴史深い山寺です。ぜひお気軽にいらしてください。

合掌

明圓寺 住職

納骨堂・樹木葬「游心庵」建立に寄せて

お墓とは『故人を偲ぶよすがとす』と言われております。

私は、墓前で手を合わせる時は、亡き人を振り返り偲ぶだけではなく、それをご縁として、今、生かされている自分自身を映し出す場、そして、今、置かれている自分の立ち位置を確認する場として、自分を見つめ直す大切な時間を頂くことでありたいと考えます。

時系列的には、過去、現在、未来へと繋がって時間が流れて行きますが、仏教的思想では、現在をどう生きるかによって過去も未来も変わってくる、と考えます。つまり、今の生き方次第で過去からの生き様もわかるし、未来も見えてくるのです。

現代を生きる私達は、時には苦しみ、時には悲しみ、未来の自分に戸惑う事に遭遇します。

そんな時、この場に立つことでご安置された阿弥陀さまと亡き人の暖かい慈悲の御手に抱かれて、ほっとしていただきたい、そして、心を游ばせて欲しい、そんな思いから「游心庵」と名付けました。是非一度足をお運びください。

住職のご紹介

お気軽にお参りにいらしてください。

住職 土肥 千浩

明圓寺開山のいわれ

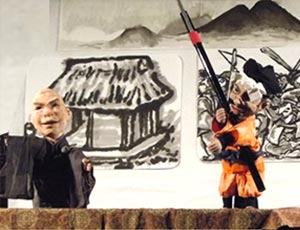

人形説き・弁円のなみだより

明圓寺の印

『明圓寺の印』ができました。

明圓寺にお参り頂いた方に、記念に押印さし上げたいと思います。どうぞお気軽にお声かけ下さい。

人形説き「弁円のなみだ」安藤けい一

人形説き「弁円のなみだ」安藤けい一